سوريا .. الخريطة التي تكرهنا

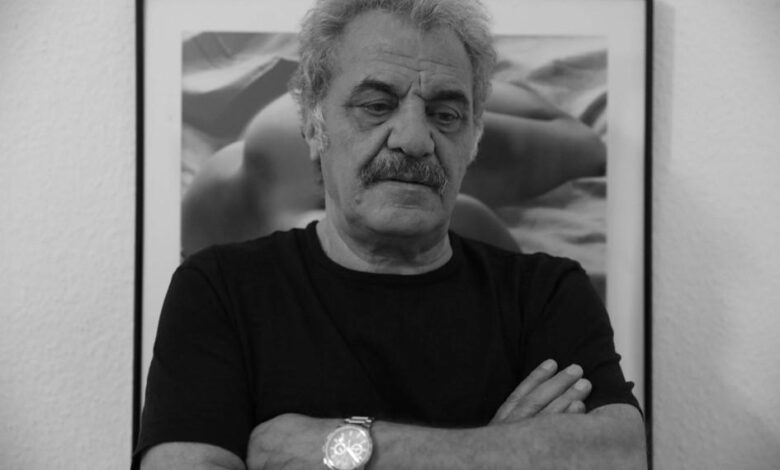

نبيل الملحم

منذ أن خرج السوري من تحت عباءة السلطنة العثمانية قبل قرن، وهو يتنقل بين مشاريع كبرى لا ترى فيه سوى ممر أو هامش.. الإسلام السياسي، القومية العربية، الأممية اليسارية… كلها مشاريع “فوق-وطنية”، جعلت من سوريا جسرًا يعبره الآخرون نحو “الهدف الأكبر”، بينما بقي السوري نفسه بلا مشروع، بلا تعريف واضح، وبلا هوية وطنية تحتمل التعدد وتقدر سوريته.

هذا الغياب لمشروع سوري خاص، يضع الإنسان السوري في مركزه، ليس خطأً في الحسابات السياسية فحسب، بل تجلٍلأزمة نفسية أعمق، كراهية الذات، وانعدام الثقة بها، ورفض التصالح مع الجغرافيا التي تشكّله.

لم يُصغِ السوري لنفسه يومًا.. لم يقل “نحن السوريون” من موقع الندّية مع العالم، بل غالبًا ما عرّف نفسه من خلال آخر أكبر: “مسلم أولًا”، “عربي أولًا”، “شيوعي أممي”، أو “كردي ثائر”… وكأن الهوية السورية بذاتها غير كافية، أو غير شرعية.

لا عجب إذًا ألا نجد مشروعًا وطنيًا واحدًا تشكّل من الداخل السوري، بل سلسلة من المشاريع العابرة، التي تُقصي الذات وتُقدّم “الخلاص” من خارجها.

لكن الأدهى أن هذه المشاريع، وقد طمحت إلى تجاوز الجغرافيا، انتهت إلى ما دون الدولة، إلى جماعات مسلّحة، وإلى سلطات طائفية وقبلية وأمنية، حوّلت سوريا من وطن مأمول إلى ساحة مفتوحة على الاحتراب الأهلي، وهانحن في وقائع الساحل، وأحداث السويداء أول رقصاتها، والظاهر من الغامض في الصورة أن الرقصة ستتسع أكثر.

حين نتتبع المسارات الثلاثة الكبرى التي حاول السوريون الانخراط فيها – المشروع الإسلامي، المشروع القومي العربي، والمشروع اليساري الأممي نجد أنها تشترك جميعها في ازدراء الجغرافيا السورية وتجاوزها، لكن المفارقة أن كل مشروع منها، وقد بدأ بشعار كوني، انتهى إلى انكماش محلي وقمعي، فالمشروع الإسلامي انتهى إلى عمامة شيخ طريقة، والمشروع القومي انحدر إلى “العائلة ووارثها”، فيما المشروعات اليسارية باتت ملحقة، لا أب لها ولا أم ولا أممية.

المشروع الإسلامي، وقد وعد بـ”الأمة الواحدة”، عاد ليُقسم السوريين بين مؤمنين وكفار، سنة وشيعة، وانتهى إلى إمارات فقهية تنتزع صلاحيات الله وتجلد العقل باسم الشريعة.

المشروع القومي العربي، وقد حلم بإلغاء سايكس-بيكو، أصبح هو نفسه راعيًا لأجهزة أمنية حولت سوريا إلى مزرعة عائلية، لا دولة مواطنة.

المشروع اليساري الأممي، وقد نادى بالعدالة الاجتماعية، فشل في بناء قاعدة شعبية، وتحوّل إلى طموحات نخب معزولة، بعضها تماهى لاحقًا مع سلطات أمر واقع لا تقل قمعًا وعنفاً عن قمع وعنف المشروعين السابقين عليه، فبات ملحقاً بالهامش، وقد طرد عن متن النص والمائدة.

كل هذه المشاريع انتهت إلى تفتت مَرَضي في الهوية السورية، حيث لم تعد الدولة مرجعية، ولا الطائفة حصناً، بل صار السلاح الشخصي هو الجواب الوحيد على سؤال الأمان التائه في أزقة الكراهية.

أما عن الطائفة فلم تكن يومًا مكوّنًا طبيعيًا من مكونات المجتمع فحسب، بل تحوّل إلى غرفة مظلمة مغلقة داخل كل طائفة، ذاكرة خاصة، وجُرح وقد بل إلى ريبة تاريخية من الآخر، تُدار بتقية سياسية واجتماعية، تمنع المكاشفة، وتُكرّس التكاذب، بحذر متبادل، وإن بدا في ظاهره نوعًا من التعايش، غير أنه في حقيقته:

ـ هدنة مؤقتة تنتظر الانفجار.

وحين تُصبح الطائفة هي المأوى الأخير، فلهذا معنى واحد:

ـ الوطن فشل في أن يكون موطناً.

وأن السوري، إذ فقد الأمان في دولته، عاد إلى “قبيلته”، يلوذ بها من الخوف، ويقاتل الآخر باسمه.

لكن ما يغيب عن أغلب القراءات السياسية هو البُعد النفسي لهذه الأزمة، فالسوري لا يعيش فقط أزمة سياسية أو اجتماعية، بل يعيش اغترابًا عن ذاته، يعبّر عنه بالخجل، بالتحقير، أو بالكراهية، وسنلاحظ ذلك في طريقة حديثه عن نفسه، عن بلده، عن “الآخر” السوري.

هو لا يثق بالذات، بل يراها عيبًا أو خطرًا يجب قمعه أو تجاوزه، كيف لا، وقد نشأ في ظل دولة تقمعه باسمه، وتعاقبه إن تحدّث، وتكافئه بالصمت.. التعليم علّمه أن الوطن نشيد، لكنه رأى بأم عينه أن الوطن هو المُخبِر والفصل الطائفي والقبر الجماعي.

هذه النفس الجريحة، إذ تفشل في التعرف إلى نفسها، تصبح أكثر استعدادًا للعنف، لأن العنف وسيلة فعالة لإنكار الذات أو التخلص منها، ففي الحروب الأهلية، لا يقتل الناس الآخر فقط، بل يُسقطون عليه ما يكرهون في أنفسهم، وكل طائفة، وهي تقاتل، تمارس شكلًا من جلد الذات المكسوة بلون الآخر.

لهذا، فإن الخروج من المأزق السوري ليس مسألة سياسية فقط، بل ما يفضي إلى “ما ينبغي”، وما ينبغي:

ـ ينبغي أن نعيد تعريف “السوري” لا كشبح طائفي، ولا كصدى لأمة أوسع، بل كذات فردية وجماعية، قادرة على النظر إلى نفسها دون خوف أو وهم.

المصالحة مع الذات تبدأ حين نقول: نعم، نحن كرهنا أنفسنا، ورفضنا خريطتنا، وخبّأنا مشاعرنا خلف أقنعة الجماعة الكبرى.

لكنها تبدأ أيضًا حين نقرر، ولأول مرة، أن نحبّ هذه النفس، أن نتعرّف عليها، أن نعترف بجرحها، وأن نكتب قصتنا بأنفسنا، لا بوصفنا حراسًا لمشروع من يكتبنا.

ـ من لا يعرف من هو، سيظل مستعدًا لقتل أي “آخر” يخبره بما لا يريد أن يسمعه.