كيف نعيش معًا بعد أن قتل بعضنا بعضًا؟

نبيل الملحم

هي ليست اقتتال بين طرفين، بل هي انقسام الروح، تمزق الذاكرة، وانهيار المعنى المشترك، هذا هو الوصف الجدي للحروب الأهلية، ففي الحرب بين الجيوش، يواجه الجندي عدواً يحمل راية أخرى، أما في الحرب الأهلية، فالرصاصة تعرف اسمك، واللهجة التي تتحدث بها، والحي الذي تسكنه.. إنها الحرب التي تجعل من الوطن مقبرة مشتركة للقاتل والمقتول، وتنبت فيها الكراهية كما وشم مزروع في الجسد والذاكرة.

في كل عصر من العصور، نشبت حروب أهلية لا تقل دموية عن الحروب بين الدول، حدث هذا في روما القديمة، واجه يوليوس قيصر رفيقه بومبي، فتحوّلت الجمهورية إلى ساحة تصفية.. انتصر قيصر، لكنه قُتل لاحقًا، وكأن لعنة الدم تطارد المنتصر، أما الصين، فذابت في صراعات “الممالك الثلاث”، حتى لم يبق من الممالك شيء، وبقي الموت وحده.

في الأزمنة الحديثة، لم يكن القرن العشرون أكثر رحمة، فالحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939) مثّلت صراعًا وجوديًا بين الجمهورية اليسارية والقوميين بقيادة فرانكو، ولم تنتهِ بتسوية، بل بحسم عسكري عنيف.. انتصر فرانكو، ودفنت الحريات، حتى باتت اسبانيا:

“القطارُ الهشُّ، المُثقلُ بالنزيف، القطارُ الصامتُ، الحزينُ، الشاحب، القطارُ الكتومُ، المحملُ بالألم”.. بات على هذا النحو في ذاكرة ميغيل هيرنانديث، الشاعر الإسباني البديع، وقد قاتل ليكتب من قلب المعركة وأقبية السجون.

في رواندا عام 1994، لم تكن حربًا أهلية تقليدية، بل إبادة منظمة ارتكبها متطرفو الهوتو بحق التوتسي وبعض المعتدلين من الهوتو أنفسهم، خلال مئة يوم، قُتل أكثر من 800 ألف شخص، بوسائل بدائية ووحشية.. توقف هذا الجحيم فقط بعد أن حسمت “الجبهة الوطنية الرواندية” بقيادة بول كاغامي الصراع عسكريًا، وهنا، خلافًا لما حدث في إسبانيا، لم يُستكمل النصر بالقمع، بل بدأت البلاد مسارًا غير مسبوق من العدالة الانتقالية والمصالحة، عبر محاكم “غاتشاكا” الشعبية، حيث وقف القاتل أمام الناجين لا ليتملص من جرمه، بل ليعترف، وليحاول استعادة شيء من إنسانيته في عيونهم.

وفي لبنان، الذي أنهكته حرب أهلية امتدت من 1975 إلى 1990، لم يُنتصر فيها لأحد.. انتهت الحرب باتفاق “الطائف”، وهو تسوية فرضها الإرهاق والتدخلات الخارجية، لا الاقتناع أو الاعتراف المتبادل.. توقفت النيران، لكن لم تُطفأ الكراهية، وتحول السلاح من اليد إلى النظام، من ميليشيا إلى طائفة، وبقي السلام هشًا، هشاشة وطن يتنازع أبناءه على تأويل ماضيهم وحاضرهم.

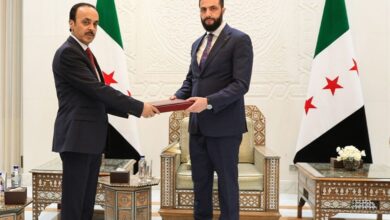

في سوريا، ما تزال الحرب قائمة بأشكال مختلفة.. بدأت صراعًا داخليًا، ثم تحوّلت إلى حرب إقليمية دولية معقّدة، لم يُسحق أحد كليًا، ولم يُنتج توافق، بل تفتّتت البلاد إلى كيانات متجاورة لا متصالحة، وكان الراحل الطيب تيزيني قد وصفها ما قبل حدوثها وفي حوار معي بـ “كانتونات متجاورة متناحرة” وصدقت نبوءته.. الحرب في سوريا لم تنتهِ، بل جُمّدت، وهي بهذا تمثل الشكل الأخطر:

ـ حرب لا تُخاض ولا تُحسم، بل تعيش كالحمّى تحت جلد البلاد.

ما الذي تنتهي إليه الحروب الأهلية؟ لا وصفة واحدة، بل ثلاثة مسارات تتكرّر في التاريخ:

ـ الانتصار القسري عبر الإخضاع، كما في إسبانيا، حيث سحق فرانكو خصومه، وفرض سرديته وتغوّله في البلاد لعقود، هي الأكثر قتامة في تاريخ الاسبان.

ـ في رواندا، عبر الحسم العسكري، وبناء الدولة على أنقاض المجزرة.

ـ في لبنان، لا أحد ربح سوى تعب المقاتلين، وقد أوصلهم الانهاك إلى التسوية الهشّة لوقف النزيف.

ـ في سوريا، الوسخ تحت السجادة، والجراح مغطاة لتتقيح أكثر فأكثر، تحت وابل من التكاذب لا يخلو من مفردة “نسيج”، وقد باتت المفردة الأكثر ابتذالاً ما بعد ابتذالات مفردة “فسيفساء”.

المعضلة الكبرى لا تكمن في كيف تنتهي الحرب، بل في ما بعدها:

ـ كيف نعيش معًا بعد أن قتل بعضنا بعضًا؟

كيف يُبنى وطن مشترك حين يحمل كل طرف ذاكرة معاكسة للآخر؟ كيف نربّي أبناءنا على الأمل، لا على الثأر؟

تلك هي أسئلة ما بعد الرصاص. وهي الأصعب.

كل حرب أهلية هي صورة عنا.، صورة لا نراها بوضوح الصورة، بل جراحًا معلقة في الهواء.

ولهذا، فإن منع الحروب الأهلية لا يبدأ عند أول رصاصة، بل قبلها، حين نؤمن أن العدالة وحدها لا الصمت هي صمام الأمان الحقيقي.

ـ في النهاية، ليس المهم من سيربح الحرب، بل من سيبقى إنسانًا بعدها.