مسلمو أوروبا ليسوا مجرد مهاجرين

مرصد مينا

إن إطلالة سريعة على المسوحات التي تتعلق بتواجد المسلمين في أوروبا تدفع للاعتقاد بأن ملايين المقيمين منهم عبر القارة ويحملون جوازات سفر دولها ليسوا سوى مهاجرين أو أبناء مهاجرين من الجيل الثاني والثالث، سواء أتوا من جنوب آسيا أو العالم العربي أو أفريقيا ارتباطاً بتطورات شهدتها علاقات مختلف القوى الأوروبية بشعوب الجنوب خلال العهود الاستعمارية.

وتكرس هذه المسوحات إلى حد كبير تلك النظرة التي تريح المزاج الأوروبي العام المعادي لكل من (لا يشبهنا)، أي ذوي ألوان البشرة غير البيضاء الذي يراهم دائماً ومهما تجمل، طارئين وعابرين ومؤقتين لا عبرة لأعمارهم التي أفنوها في القارة، ولا أولادهم الذي ولدوا فيها ولا يعرفون وطناً سواها.

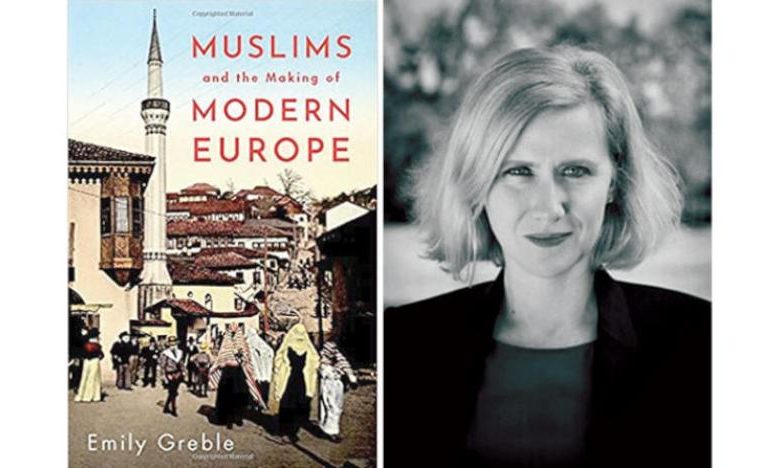

لكن الواقع أن صورة الإسلام الأوروبي أشد تعقيداً من تلك الثنائيات المسطحة، وهناك في قلب القارة مجموعات سكانية مليونية في غير بلد يمكن وصفهم بأنهم أوروبيون مسلمون. ويأتي كتاب إميلي غريبل «المسلمون وصنع أوروبا الحديثة» الذي صدر أخيراً عن مطبعة جامعة أكسفورد كمحاولة طموحة لاستعادة هؤلاء الأوروبيين من التغييب والتجاهل عبر رحلة في التاريخ تمتد لخمسة قرون.

أتى المسلمون إلى أوروبا واختلطوا بأهلها وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من سكان القارة وثقافتها من بابين. باب أول من جهة الجنوب الغربي عبر مضيق جبل طارق وتجربة الأندلس بداية من القرن الثامن الميلادي، وآخر تالٍ من الجنوب الشرقي من خلال تمدد الإمبراطورية العثمانية عبر البلقان ووسط أوروبا حتى أسوار فيينا – عاصمة النمسا الحالية – بداية من القرن الخامس عشر الميلادي.

ومع أن كلتا التجربتين استمرت لقرون طويلة، فإن شبه الجزيرة الأيبيرية بعد سقوطها في أيدي الملوك الكاثوليك نفذت واحدة من أبشع حملات التطهير الديني في التاريخ ضد مواطنيها المسلمين (كما اليهود) وبأشكال مختلفة من القتل والاضطهاد والطرد، فأنهت بشكل شبه كلي وجودهم فيما يعرف بإسبانيا والبرتغال اليوم بعد ثمانية قرون من تجربة تعايش فريدة تشهد عليها بصماتهم الحضارية وآثارهم المعمارية الخالدة. فيما بقي من بوابة الجنوب الشرقي مسلمون أوروبيون كثيرون في بلادهم بعد انحسار الوجود العثماني ولاحقاً سقوط الخلافة ونشأة تركيا الدولة الحديثة مكانها مع بدايات القرن العشرين، وأصبح هؤلاء بشكل أو بآخر جزءاً من تجارب الدول الأوروبية الحديثة في المائتي سنة الأخيرة.

ويتخصص كتاب جريبل بتجربة جنوب شرقي أوروبا تلك. بداية من الأيام الأولى لتوسع العثمانيين داخل قلب القارة الأوروبية في القرن الخامس عشر ومن ثم تقلص مكاسبها الإقليمية بمرور الوقت، وصولاً إلى القرن الـ19 عندما بدأ تأسيس دول مسيحية في البلقان على حساب الوجود العثماني. وتقول السجلات التاريخية من تلك الفترة بأن معاهدة برلين لتسوية شؤون الشرق (وقعت في عام 1878) والتي حددت شكل العلاقة المستقبلية بين الدولة العثمانية – التي كانت قد خسرت للتو حربها مع روسيا – والقوى الأوروبية، اعترفت بصربيا والجبل الأسود ورومانيا كدول مستقلة، ومنحت سكانها من المسلمين حقوقاً سياسية واقتصادية ومدنية كاملة أسوة ببقية المواطنين. وهؤلاء بالفعل ورغم تعرضهم لضغوط شديدة بوصفهم بقايا معادية لإمبراطورية مهزومة كما شكوك دائمة في ولائهم واستبعاد لهم من مراكز صنع القرار ومقدرات السلطة فإنهم تمكنوا بشكل عام من التصويت، وكان لهم ممثلون في الجمعيات الوطنية، واحتفظوا غالباً باستقلالية المحاكم الشرعية والأوقاف. وبحسب جريبل، فإن ذات التوجهات في التعاطي مع السكان المسلمين سادت أيضاً في اليونان وبلغاريا وقبرص. وقد ساعد استمرار الأوقاف بيد المسلمين على تعليم فئة منهم انخرطت في العمل مع بيروقراطيات الدول الناشئة ومنهم القضاة وأمناء الأوقاف والمعلمون. ويبدو أن تلك الكوادر أسهمت بشكل أو آخر في إظهار المسلمين كأقليات معترف بها قانونياً في نظر الحكومات والمجموعات السكانية الأخرى.

وتلاحظ جريبل أنه وبحلول القرن العشرين، ظلت ولاءات سكان أوروبا من المسلمين منقسمة إلى حد بعيد بين التضامن الإسلامي ربطاً بالمفاهيم العثمانية عن الذات والآخر في مقابل الأفكار الدستورية والقومية الأوروبية حول المواطنية في الدولة الحديثة. ولذلك كانت حروب البلقان 1912 و1913 – التي هَزَمت فيها دول البلقان العثمانيين قبل أن تتحالف معهم ضد حليفتها السابقة بلغاريا – كما مرحلة الفوضى التي تسببت بها الحرب العالمية الأولى 1914 – 1918 بمثابة نقاط تحول سلبية في تاريخ العلاقة بين الدول الحديثة الاستقلال ومسلمي القارة، إذ تعرضوا للاغتيال والطرد بوحشية، وحرم اللاجئون منهم العودة إلى بلادهم، بينما جرد الباقون من ممتلكاتهم أو حقوق التصويت أو العمل.

وقد أدت هذه التحولات السلبية والردة عن المكتسبات الأساسية التي تمتع بها الأوروبيون المسلمون في القرن التاسع عشر إلى دفع المجتمعات المسلمة لمزيد من التماسك والتضامن معاً، وشجعت كثيرين منهم إلى تبني قراءات أكثر تشدداً للإسلام، فيما نظم آخرون تمردات مسلحة أو قدموا التماسات من أجل إنصافهم إلى حكومات أجنبية فاعلة، وانخرط بعضهم في العمل مع مؤسسات الدولة متعمداً إظهار ولاء مضاعف.

وبعد إنشاء مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين عام 1918 (التي أصبحت يوغسلافيا – الأولى – في عام 1929)، اعترف نص دستورها بحق المسلمين في الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في قضايا الأسرة والميراث، واستمرت المؤسسات الإسلامية في القيام بأدوار هامة في حياة المواطنين المسلمين. لكن حكومة بلغراد ميزت في سياساتها العملية حتى بين المسلمين الناطقين بالسلافية – في البوسنة وصربيا – عن أولئك الناطقين بالألبانية والتركية – في كوسوفو ومقدونيا – .

ويظهر تراث تلك الفترة تنوعاً واسعاً لناحية الرؤى بين مسلمي مملكة يوغسلافيا حول أفضل الاستجابات للمحاولات الشرسة التي بذلها الملك ألكسندر الأول لتذويب المسلمين في المجتمع اليوغسلافي، وتصادمت تيارات إصلاحية بينهم مع أخرى تقليدية بشأن مسائل مثل التعليم ومكانة المرأة، لكن قلة من المسلمين أسفت لاختفاء يوغسلافيا الأولى في خضم الحرب العالمية الثانية (1941).

خلال الحرب العالمية الثانية، انقسم مسلمو أوروبا كما كل الأوروبيين بين مؤيدين للمحور ومناصرين للمقاومة التي دعمها الحلفاء. ويبدو أن النهضويين الإسلاميين أملوا في أن يمكنهم المحور سياسياً، فانخرط بعضهم في وحدات عسكرية خاصة قاتلت مع الألمان – مثل وحدة الكاما (اسم الخنجر الذي يستخدمه الرعاة في البلقان) من مسلمي البوسنة – فيما انضم آخرون إلى الثوار الذين يقاتلون الألمان والإيطاليين والبلغاريين.

بعد الحرب، عندما شرع جوزيف تيتو عام 1945 في بناء دولة يوغسلافيا الاشتراكية على أسس الوحدة والأخوة بين المكونات العرقية والدينية، تفاوض المسلمون على مكانتهم، فاعتقد التقدميون منهم أن الاشتراكية قد تحررهم من قيود الإسلام المحافظ وتسمح لهم بالعيش على قدم المساواة مع بقية اليوغسلافيين، لكن آخرين قاوموا، وحوكم بعضهم وتم إعدامهم كأعداء للشعب. وفي الواقع أنهى الدستور الاشتراكي ليوغسلافيا لعام 1946 استقلالية القضاء الشرعي، وأممت ممتلكات الأوقاف وأعيد ضبط العلاقة بين المسلمين والدولة بشكل جذري كجزء من الفسيفساء اليوغسلافية.

جرت مياه كثيرة بعد تفكك يوغسلافيا، وغزو تركيا لشمال قبرص، والتحاق عدد من دول جنوب شرقي أوروبا بالاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمواطنين المسلمين في تلك الجهة من أوروبا. ولعل قيمة كتاب جريبل أنها تعيد موضعة قصة هؤلاء في إطارها الصحيح: ثمة في النهاية، تاريخ أوروبي يشكل الإسلام جزءاً لا يتجزأ منه، وفي قراءة هذا التاريخ، فإن كثيرين ينبغي لهم إعادة النظر في تعريفهم لماهية أن يكون المرء أوروبياً.

ندى حطيط / صحيفة الشرق الأوسط