التظاهرات! لماذا التظاهرات؟

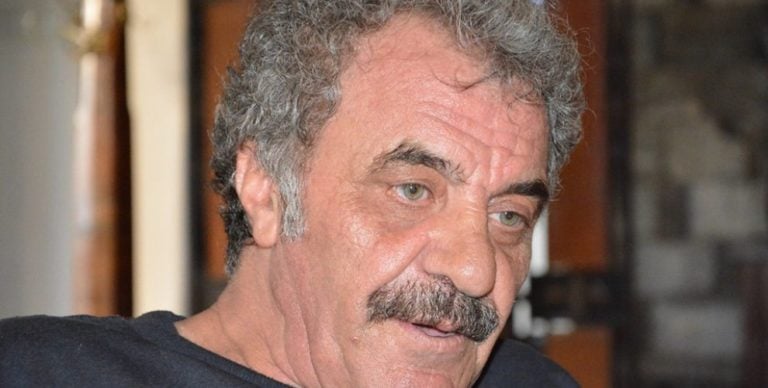

نبيل الملحم

التظاهر للتظاهر، ويكفيها.. ربما أستخلص من سيرتي، أمّا عن سيرتي فهي سيرة جيل تعاقبت عليه أجيال.

أوّل تظاهرة شاهدتها في حياتي كنت في المرحلة الإعدادية، كانت في السويداء أعقاب البيان الأول لحافظ الأسد واستيلائه على السلطة.. يومها ثمة شاب كان مرفوع على الأكتاف، وكان يهتف:

ـ ياحافظ وياديوس، الشعب ما بدو جاسوس.

لم اكن أعلم أن “ديوث” تلفظ هكذا : ديوس.. بالثاء لا بالسين.

ولم أكن أعلم أن هذه التظاهرة ستكون آخر التظاهرات لما زاد عن نصف قرن من الزمن.

ـ نصف قرن يمكن أن ندعوه “خمسينية المسيرات”.

خمسينية المسيرات هذه كان من واجبها الاحتفال بتطويب “إله”، رجل يسكن القصر كجنازة، وما أن يغادر محفة الجثث، حتى يمارس الخطابة في جماهير طالما وصفها الإعلام الوطني بـ “المحتشدة”.

هذه “المحتشدة”، كانت تصبّ جام غضبها على الاستعمار والصهيونية.. ثمة أنبوب كان على الناس العثور عليه ليملأوه بـ :

ـ الرفض.

والممكن من الرفض هو “لعن الاستعمار والصهيونية”، ذلك أن أيّ لعن لسواهما قد يقود إلى السجون، ولحظة نقول السجون، نقول: “المجهول”.

ولكن على الناس ممارسة الغضب، هو الحق الأزلي للإنسان المنتصِب، وكذا حال ما تبقّى من فقريات تشاركه الطبيعة، هذا سيعني فيما يعنيه أن نظام حافظ الأسد استطاع انتزاعك من الطبيعة، وألغى منك “غريزة الغضب”، وما الذي سيتبقّى منك حين تخسر الغضب؟

يتبقّى الجثة المؤجَلة، تلك الجثة التي تمانع التفسخ بانتظار اللحظة الغاضبة.. لحظة تقول الجثة:

ـ لم أعد كذلك.

ثم تهرع في الساحات لاعنة آلهة الأمس، تلك التي جثت بكلكلها على أرواحناً زمناً، يعني بالنسبة لواحد مثلي هو “كلّ الزمن”.

عام 1986 كنت في الطريق من لارنكا إلى نيقوسيا، على رصيف مدخل المطار جماعة من سائقي التاكسيات الغاضبين يعلنون الإضراب عن العمل، دون إرادة مني قفزت لأرفع واحدة من اليافطات المطالبة بعدالة الأجور.

فعلت ذلك مع أنني لست قبرصياً ولا سائق تاكسي، ومع أنني أقطع ما تبقى من مسافات في هذا الكوكب سيراً على الأقدام، مسكون بالخوف من الكرسي المدولب، الكرسي الذي يعني العجز عن المشي، وبالنتيجة العجز عن التظاهر المؤجل، لبلد ليس للطريق فيه سوى رصيفين:

ـ التظاهر يقابله القتل.

القتل من جهة واحدة لجهة واحدة، فمالك السلاح هو ولست أنت، فأنت بكل ما تملك لن تخطو خطوة واحدة نحو القتل، ولكن ما الذي تملكه:

ـ ربما خيال التحوّل، ربما خيال العدالة، ربما الخيال من أجل الخيال نفسه كما الفن للفن في لحظة ما، لحظة أن تُنتزع من جاذبية الأرض إلى لغة السماء.

مجموع تنظيم الإخوان المسلمين في مدينة حماه، لم يكن ليتجاوز عشرات من الأشخاص، دمّرت المدينة بكاملها على ساكنيها يوم تظاهرت، وهي مدينة لها “مسجد” وإلى جواره الكثير من “الخمّارات”، فكان دمارها هو “الدرس” من أستاذ يتقن هذا النوع من الدروس.. يتقنها لا سواها، فخطاباته طالما بدت مضجرة وسخيفة، وكذا لعبته السياسية المبنية على قاعدة صارمة:

ـ استراتيجيا السكون.

السكون، نقيض الجدل والحركة والفرح، وعلى سخافته فـ “السكون” قوّة سحرية وطاقة مرعبة على إعاقة التبديل أو التعديل أو الغضب.

الموتى لا يغضبون:

ـ تلك كانت القاعدة الذهبية لحافظ الأسد.

ومع القاعدة ثمة الكثير من الرشاوي التي توزع على المقبرة.. رشاوى من طراز:

ـ مكرمة القائد.

تلك القاعدة استولت عليه وعلينا معاً.. تساوينا على الضفتين، هو يقدّس السكون، ونحن نذعن للمقدّس، غير أن ما حصل هو أن كلينا كان مخطئاً، ولو لم يكن الأمر على هذا النحو، لما خرجت الملايين كاشفة عن صدورها ووشومها تطلق لعناتها على “السيد الرئيس”

ـ حدث هذا مع انطلاقة 2011 وهاهو يتجدد اليوم.

كنّا مخطئين يوم ظننا أننا من سكان المقبرة، ولكنه كان على خطأ يوم وافقنا الاعتقاد.. كان على خطأ مع أنه أعاد الفرجة على مشهد إعدام تشاوشيسكو في بوخارست ربما لما يزيد عن عشر مرات، هذا ما حكاه لي مترجمه، ذاك المترجم الذي طالما انشغل عن نفسه بالرئيس.

كانت جماهير رومانيا تهتف لتشاوشيسكو، وفي لحظة غارقة بالمفاجأة حمل الهاتفون أنفسهم أنشوطة مشنقة “السيد الرئيس”.

كان على الناس أن تتظاهر، لا من أجل لقمة الخبز، والخبز هو أول رفاق الإنسان.. رفيق بالغ العذوبة حين يحضر وبالغ القسوة حين يغيب.

كان على الناس أن لا تتظاهر من أجله فحسب، لا، كان عليها أن تتظاهر لتحدث “الفرح”، فالرفض ولاّد التاريخ ورافعته، والإنسان بالمحصلة هو كائن تاريخي رافض، لا يمكن ولا يجوز قطعه من تراكمه التاريخي، ذاك التراكم الذي قاد الإنسان لركوب البحر، لأنه لم يقبل بأن تكون اليابسة وحدها هي المكان.

هو الأمر كذلك، وأظن أن بحّارة كريستوف كولومبوس كانوا فرحين، لا بالإنجاز وحده وقدّ شق الطريق إلى خامس قارات الأرض، بل لأنهم غير راضين، غير راضين للاحتكام إلى قسر اليابسة، كانوا متظاهرين على ما أظن، ولا أظن أنهم كانوا على علم إلى أين ستقودهم المراكب، فالغرق كان أحد الاحتمالات، بل الاحتمال الأكثر وضوحاً في زحمة الغامض من تجربة قلبت تاريخ السفن والبحار.

هو ذا الحال، البشري يبحث عن “النشوة”.

النشوة التي لا يأتيك إليها الظاهر من المشهد، اليومي المستكين، النشوة ولاّدة الخيال ووليدته، وهي تعني هنا، الفرح، وإلاّ ما الذي يدفع أبناء ميدان التحرير في القاهرة لإنتاج كل هذه الأغاني وتلك النكات.

عام 1977 كانت انتفاضات يناير في القاهرة، كان اسمها “ثورة الرغيف”، طلبة يخرجون من اكتئابات السكون، إلى الفرح، يهتفون وينسجون شالات الرقبة، ويؤلفون أناشيد عذبة مستلهمة من الشيخ إمام وسيّد درويش.

ـ لماذا سيّد درويش في ذروة عبد الحليم وقارئة الفنجان؟

لتكسير اللحظة حتى لو كانت لحظة عبد الحليم، هي متعة “التكسير”، المتعة التي يلعبها الراقص اليوناني، فالراقصون اليونان لا يستكملون رقصتهم إلاّ بتكسير الصحون.. الصحون التي تعني أطباق الأمس، والرقص هو خطوة للأمام حتى، وإن تضمنت بعض تقنياته خطوة إلى الوراء.

هذا هو حال التظاهر، وما تبقّى ليس سوى تداعياته، تداعياته تطول، فالإصغاء إلى خطابات الرئيس، لابد وتنتج العديد من العوارض الصحية القاتلة، عوارض قد يكون تعبيرها بالغثيان، فكيف إذا ترافقت خطاباته بفرط قهقهات في لحظة زلزال؟

سيتضاعف الغضب، ومعه تتضاعف اللذة، لذة مفارقة مزهرية السكون الخالية من الورود، إلى “الغابة”، باحتمالاتها.

احتمالات لا تُحدّ، تماماً كما رحلة كولومبوس، رحلة في المجهول، غير أنها تؤكد هوية “البحّار”، الهوية التي تُختزل بكلمة واحدة أو اثنتين:

ـ لست جثة.

هذا هو التظاهر، أمّا فلسفته فهي شغلة من مثلي، من يعانون الضجر، أو ربما شغلة “مثقف” لا يمنحه المتظاهر ذاك الامتياز، فالتظاهر تحشيد ومن ثم فالتحشيد سينتج “فلسفته” والمثقف طالما كان مستعجلاً على لعبة الأضواء.

في التظاهرة أنت لست نجم الاحتفال، في التظاهرة أنت الانزياح بما يحمله المكان لأمكنة جديدة لا تطالها الفلسفة وإن حصدت من ثمارها.

واضح أنني “أتفلسف”.

لا.. أنا لا أتفلسف، أنا أتظاهر ولكن في مساحة بالغة الضيق، مساحة لفرد واحد لم يكن من أمّة واحدة، ومازال.